무대 공간의 디지털 전환

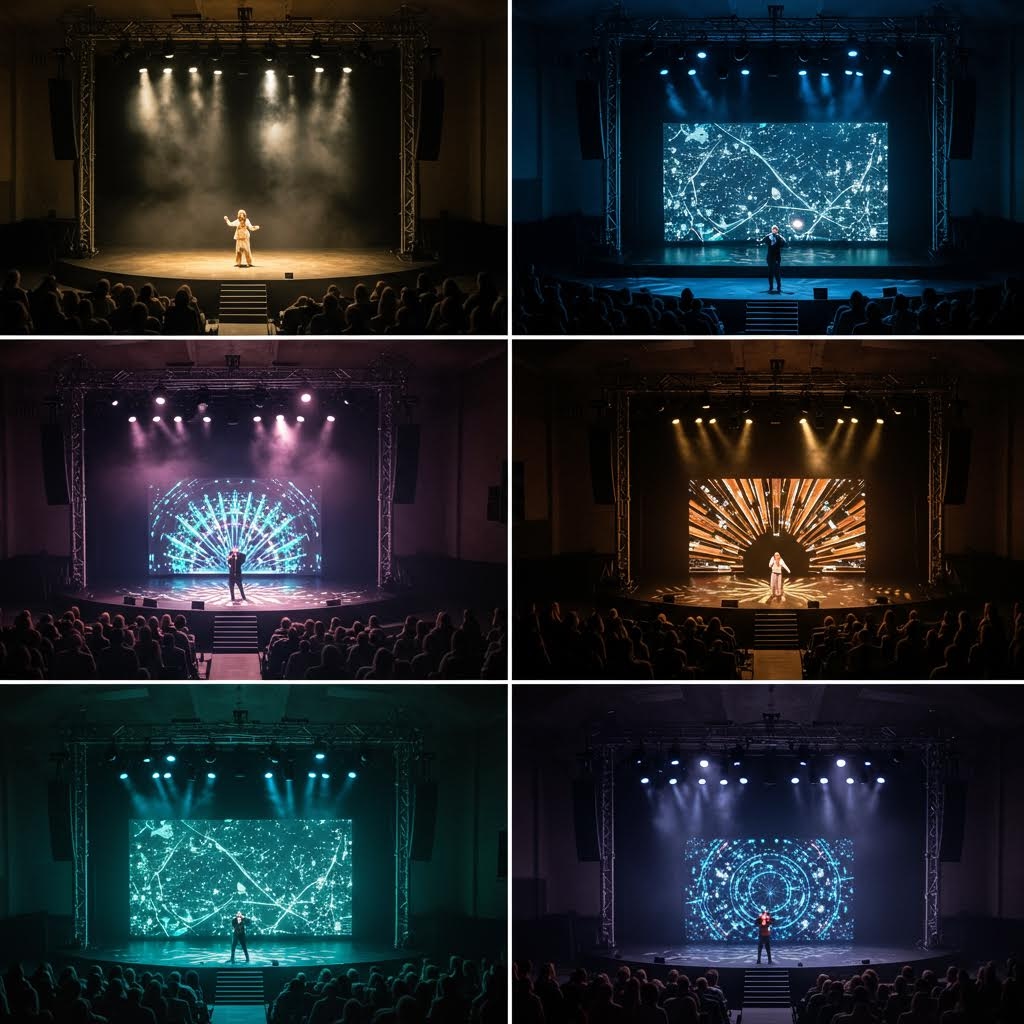

현대 무대예술은 더 이상 배우와 관객, 그리고 물리적 공간만의 관계로 정의되지 않는다. 디지털 영상기술의 도입은 연극 무대를 입체적이고 다층적인 시청각 환경으로 변모시키며, 전통적인 연출 방식의 근본적 재구성을 이끌고 있다. 프로젝션 매핑, 실시간 영상 처리, 인터랙티브 미디어가 무대 위에서 구현되면서, 연출가들은 시간과 공간을 조작하는 새로운 표현 도구를 획득하게 되었다. 이러한 변화는 단순한 기술적 진보를 넘어, 무대예술의 본질적 정체성과 관객과의 소통 방식을 재정의하는 예술적 혁명으로 평가된다.

영상기술과 무대의 결합은 연극적 서사 구조와 영화적 언어의 경계를 해체하며, 새로운 융합 예술 형태를 창조하고 있다. 무대 위에 펼쳐지는 디지털 이미지는 배우의 연기와 실시간으로 상호작용하며, 관객에게 몰입감과 현장성을 동시에 제공하는 독특한 미학적 경험을 구축한다. 이는 연극의 일회성과 영화의 재현성이 교차하는 지점에서 발생하는 현상으로, 동시대 공연예술의 핵심적 특징이 되고 있다.

영상 연출 언어의 무대 적용

프로젝션 기술과 공간 확장

프로젝션 매핑 기술은 무대 공간의 물리적 한계를 넘어서는 시각적 확장을 가능하게 만들었다. 로버트 르파주(Robert Lepage)의 Ex Machina 프로덕션들은 이 기술의 예술적 활용을 보여주는 대표적 사례로, 무대 바닥과 벽면에 투사되는 영상이 배우의 움직임과 연동되어 역동적인 공간 변화를 창조한다. 2019년 국립극장에서 공연된 ‘햄릿’에서는 성벽과 궁전, 무덤 등 다양한 공간이 같은 무대에서 프로젝션을 통해 순간적으로 전환되며, 관객들에게 영화적 몽타주와 유사한 시각적 경험을 제공했다. 이러한 접근은 전통적인 무대 세트의 개념을 완전히 재구성하며, 연출가에게 시공간을 자유롭게 조작할 수 있는 도구를 제공한다.

프로젝션 기술의 발전은 무대 디자인의 패러다임을 근본적으로 변화시켰다. 고정된 세트 대신 변화하는 디지털 환경이 무대의 중심이 되면서, 연출가들은 실시간으로 공간의 성격과 분위기를 조절할 수 있게 되었다. 이는 연극의 시간성과 영상의 유동성이 결합된 새로운 표현 형태로, 관객의 몰입도와 상상력을 극대화하는 효과를 창출한다.

실시간 영상 처리와 상호작용

실시간 영상 처리 기술은 무대 위 배우의 움직임과 영상 콘텐츠가 즉각적으로 반응하는 인터랙티브한 공연 환경을 구축한다. 모션 캡처와 센서 기술을 활용한 공연들에서는 배우의 제스처나 위치 변화가 실시간으로 영상에 반영되어, 전통적인 연기와 디지털 아트가 융합된 독특한 미학을 창조한다. 2020년 아르스 일렉트로니카에서 선보인 ‘Digital Stage’ 프로젝트는 배우의 생체 신호까지 영상 생성에 활용하여, 감정의 시각화라는 새로운 연출 기법을 제시했다. 이러한 기술적 혁신은 연극의 현장성과 영상의 표현력을 결합하여, 기존 예술 형태로는 불가능했던 감각적 경험을 관객에게 제공한다.

상호작용 기술의 도입은 배우와 기술, 그리고 관객 간의 관계를 재정의하고 있다. 배우는 더 이상 정적인 무대 환경에서 연기하는 것이 아니라, 자신의 행동이 실시간으로 시각적 변화를 만들어내는 능동적 창작자가 된다. 이는 연극의 협업적 특성을 기술적 차원까지 확장하며, 공연예술의 창작 과정 자체를 혁신하고 있다.

영화적 편집 기법의 무대 도입

무대 위에서 구현되는 영상 콘텐츠는 영화의 편집 기법을 적극적으로 차용하며, 연극적 서사에 새로운 차원을 더하고 있다. 클로즈업, 몽타주, 페이드 인/아웃 등 영화 언어가 무대 영상을 통해 구현되면서, 관객들은 동일한 장면을 여러 시각에서 동시에 경험할 수 있게 되었다. 케이티 미첼(Katie Mitchell)의 ‘Waves'(2006)는 버지니아 울프의 소설을 영화적 기법으로 무대화한 작품으로, 배우들의 연기를 실시간으로 촬영하여 편집된 영상을 무대 스크린에 투사함으로써 내면 심리의 시각화를 구현했다. 이러한 접근은 연극의 직접성과 영화의 표현 다양성을 결합하여, 텍스트의 다층적 해석을 가능하게 만든다.

영화적 편집 기법의 무대 적용은 시간 구조의 실험적 활용을 통해 서사의 복합성을 증대시킨다. 플래시백, 슬로우 모션, 분할 화면 등의 기법이 무대에서 구현되면서, 선형적이었던 연극적 시간이 다차원적 구조로 확장된다. 이는 관객의 인지적 참여를 요구하는 능동적 관람 경험을 창조하며, 현대 관객들의 미디어 리터러시와 맞닿아 있는 새로운 소통 방식을 제시한다.

융합 예술로서의 정체성 형성

디지털 영상기술의 무대예술 도입은 단순한 기술적 보강을 넘어, 연극과 영상이 대등한 예술적 지위에서 결합하는 융합 예술의 새로운 장르를 창조하고 있다. 이러한 변화는 각 예술 형태의 고유한 특성을 유지하면서도, 상호 보완적 관계를 통해 확장된 표현 가능성을 실현한다. 무대 위에서 펼쳐지는 라이브 퍼포먼스와 디지털 영상의 결합은 현장성과 재현성, 일회성과 반복성이라는 상반된 특성들이 공존하는 독특한 미학적 공간을 형성하며, 이는 21세기 공연예술의 핵심적 정체성으로 자리잡고 있다. 관객들은 이제 전통적인 연극 관람의 집중적 몰입과 영상 매체의 다각적 시선을 동시에 경험하며, 예술적 수용 방식 자체의 진화를 체험하게 된다.

영상 언어와 연극적 서사의 결합

디지털 영상기술이 무대에 본격적으로 도입되면서 연극의 서사 구조 자체가 영화적 문법을 흡수하기 시작했다. 무대 위에서 펼쳐지는 이야기는 더 이상 선형적 시간 흐름에만 의존하지 않으며, 플래시백, 몽타주, 클로즈업과 같은 영화적 기법들이 실시간 영상 투사를 통해 구현된다. 이러한 변화는 관객의 시선을 다각도로 유도하며, 하나의 공연 안에서 복수의 관점과 시간대를 동시에 제시하는 새로운 내러티브 가능성을 열어놓았다.

로버트 윌슨의 「아인슈타인 온 더 비치」(2012년 재연)는 이러한 융합의 대표적 사례로 꼽힌다. 무대 전면에 설치된 대형 스크린을 통해 투사되는 추상적 영상은 배우들의 반복적 동작과 결합하여 시각적 리듬을 창조하며, 관객들로 하여금 전통적인 연극 관람 방식을 벗어나 영화적 몰입을 경험하게 한다. 이처럼 영상과 연극의 결합은 단순한 기술적 보완을 넘어서 완전히 새로운 예술 형식을 탄생시키고 있다.

실시간 영상 처리와 무대 연출

현대 무대예술에서 실시간 영상 처리 기술은 연출가에게 전례 없는 창작 도구를 제공한다. 배우의 움직임을 실시간으로 캡처하여 변형하고, 이를 즉시 무대 배경이나 소품으로 투사하는 기술은 공연의 즉흥성과 계획성을 동시에 극대화시킨다. 특히 모션 캡처와 프로젝션 매핑의 결합은 배우 한 명의 제스처가 무대 전체의 시각적 환경을 변화시키는 놀라운 효과를 만들어낸다. 이러한 기술적 확장은 한국예술종합학교 연구 자료에서 공연예술과 디지털 매체의 융합 사례로 분석되며, 한국콘텐츠진흥원 기술 보고서는 실시간 처리·모션 기반 콘텐츠 제작 기술이 무대연출에 미치는 영향을 체계적으로 설명한다.

네덜란드의 극단 호텔 모던(Hotel Modern)이 선보인 「키노」(2021)에서는 배우들이 조작하는 미니어처 세트가 실시간 카메라를 통해 확대 투사되어, 관객들이 동시에 연극과 영화를 관람하는 독특한 경험을 제공한다. 이러한 접근은 연극의 물리적 제약을 영상기술로 극복하면서도, 라이브 퍼포먼스만의 생동감을 그대로 유지하는 혁신적 연출 방식으로 평가받고 있다.

인터랙티브 미디어와 관객 참여

디지털 영상기술의 발전은 관객을 수동적 관람자에서 능동적 참여자로 변화시키는 중요한 역할을 수행한다. 센서 기술과 연동된 인터랙티브 영상 시스템은 관객의 움직임, 소리, 심지어 생체 신호까지 감지하여 무대 위 영상 콘텐츠를 실시간으로 변화시킨다. 이러한 기술적 진보는 전통적인 ‘제4의 벽’ 개념을 완전히 해체하며, 관객과 공연자 간의 경계를 모호하게 만드는 새로운 예술적 경험을 창조한다.

영국 펀치드렁크(Punchdrunk)의 「슬립 노 모어」는 관객이 자유롭게 이동하며 스토리를 발견하는 몰입형 연극의 선구적 작품이지만, 최근에는 여기에 AR 기술이 접목되어 관객 개인의 선택에 따라 서로 다른 영상 정보가 제공되는 실험이 진행되고 있다. 이는 하나의 공연이 관객 수만큼 다양한 버전으로 존재할 수 있음을 의미하며, 예술 작품의 유일성과 재현성에 대한 근본적 질문을 제기한다.

가상현실과 무대예술의 새로운 지평

VR 기술의 무대예술 적용은 물리적 공간의 한계를 완전히 초월하는 새로운 차원의 공연 경험을 가능하게 한다. 관객은 VR 헤드셋을 착용하고 가상의 무대 공간 안에서 배우들과 함께 존재하며, 360도 전 방향에서 펼쳐지는 공연을 체험할 수 있다. 이러한 기술은 특히 코로나19 팬데믹 이후 비대면 공연의 필요성이 증대되면서 급속도로 발전하고 있으며, 전 세계 어디서든 동일한 품질의 공연을 관람할 수 있는 새로운 유통 모델을 제시하고 있다.

미국의 실험적 극단 테미스쿠아 스튜디오(Temiscouata Studio)는 2022년 「버추얼 리얼리티 햄릿」을 통해 관객이 햄릿의 시점에서 직접 덴마크 왕궁을 탐험하며 이야기에 개입할 수 있는 혁신적 경험을 선보였다. 이 작품에서 관객은 단순한 관람자가 아닌 주인공의 내적 갈등을 직접 체험하는 참여자가 되며, 전통적인 연극 관람의 패러다임을 근본적으로 전환시키는 중요한 시도로 인정받았다.

융합 예술로서의 정체성 확립

디지털 영상기술과 무대예술의 결합은 이제 단순한 기술적 보조 수단을 넘어서 독립적인 예술 장르로서의 정체성을 확립해가고 있다. 영화와 연극 사이 경계에서 태어난 하이브리드 표현이 등장하며 연극의 즉시성, 영화의 시각적 완성도, 디지털 미디어의 상호작용성이 하나의 흐름 안에서 결합하는 새로운 미학적 범주가 형성된다. 전통적인 장르 구분이 무의미해지는 이 지점에서 예술가들은 매체의 특성을 자유롭게 조합하며 전례 없는 창작 가능성을 탐구하고 있다.

이러한 변화는 예술 교육과 비평 체계에도 중대한 영향을 미치고 있다. 연극 연출가는 이제 영상 편집과 프로그래밍 기술을 이해해야 하며, 영상 작가는 라이브 퍼포먼스의 특성을 고려한 작업 방식을 습득해야 한다. 또한 비평가들은 다층적이고 복합적인 예술 형식을 분석할 수 있는 새로운 비평 언어와 방법론을 개발해야 하는 과제에 직면하고 있다.

기술과 예술의 협업 모델

현대의 융합 무대예술은 예술가와 기술자 간의 긴밀한 협업 없이는 실현 불가능하다. 프로그래머, 영상 디자이너, 사운드 엔지니어, 그리고 전통적인 무대 스태프들이 하나의 팀으로 작업하는 새로운 제작 시스템이 정착되고 있다. 이러한 협업 모델은 예술 창작 과정에서 기술적 전문성과 예술적 직관이 어떻게 조화를 이룰 수 있는지를 보여주는 중요한 사례가 되고 있다.

독일 베를린의 ZKM(예술과 미디어 센터)에서 운영하는 아티스트-엔지니어 레지던시 프로그램은 이러한 협업의 성공적 모델로 주목받는다. 여기서 탄생한 작품들은 기술적 혁신과 예술적 완성도를 동시에 달성하며, 융합 예술의 새로운 표준을 제시하고 있다. 특히 2023년 발표된 「디지털 파우스트」 프로젝트는 AI 기술까지 접목하여 관객과 대화하는 가상 배우를 무대에 등장시키는 놀라운 실험을 선보였다.